2017年05月19日

『鍋島 幹』

鍋島 幹は、佐賀藩士です。

鍋島直正のブレーンだった伊東次兵衛(外記)の次男で、鍋島藤陰の養子となり、戊辰戦争で活躍しました。

その後、明治政府に出仕して、初代・栃木県令、元老院議官や広島県知事、青森県知事を歴任しました。

宇都宮陸軍大将の妻は幹の娘です。

その娘さんは、ある方の奥様として佐賀にお住まいです。

また、その息子さんと幼い頃に遊んだ記憶よみがえります。

そして、幕末佐賀の研究に携わっての縁が深まっていきます。

2017年05月18日

6月・幕末佐賀研究会の見学会

お知らせです。

幕末佐賀研究会の見学会開催します。

今回の目玉は佐賀牛の創作料理です。

・テーマ 伊万里の楠久・津を訪ねて

(三重津海軍所のルーツを探り、まちづくりに活かそう)

・日 時 2017年6月4日(日)8時30分~17時15分頃

・場 所 佐嘉神社記念館前(8時15分集合)

・員 数 30名(バスの定員です)

・参加費 3000円(昼食・バス代含み。飲み物は持参)

・連絡先 090-5948-3180(原田)

※参加者は幕末佐賀研究会の会員が優先です。

※余裕ができれば一般の人たちも参加は可能です。

※先着順で締切ります。

幕末佐賀研究会の見学会開催します。

今回の目玉は佐賀牛の創作料理です。

・テーマ 伊万里の楠久・津を訪ねて

(三重津海軍所のルーツを探り、まちづくりに活かそう)

・日 時 2017年6月4日(日)8時30分~17時15分頃

・場 所 佐嘉神社記念館前(8時15分集合)

・員 数 30名(バスの定員です)

・参加費 3000円(昼食・バス代含み。飲み物は持参)

・連絡先 090-5948-3180(原田)

※参加者は幕末佐賀研究会の会員が優先です。

※余裕ができれば一般の人たちも参加は可能です。

※先着順で締切ります。

2017年05月17日

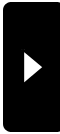

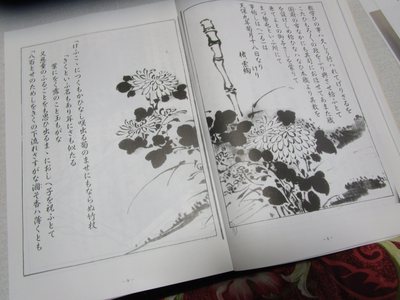

「婆心帖」

草場佩川著の「婆心帖」をいただきました。

庶民のための徳育書です。

(多久市長・横尾俊彦氏の刊行の辞より)

草場佩川(1787~1867)先生は、有能な官吏であり、また優れた儒学者・教育者でもありました。

生涯に2万首におよぶ漢詩を詠み・・中略・・卓越した画力を持つ文人としても知られています・・以下略。

2017年05月16日

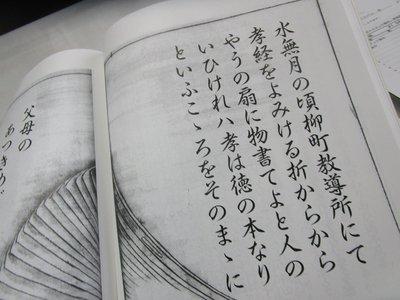

幕末佐賀科学技術史研究(第10号)

幕末佐賀科学技術史研究(第10号)が届きました。

1.田中久重と推錐機について

2.佐賀施条後装のその後の発展

3.幕末佐賀藩の反射炉と在来知

4.幕末佐賀の大砲技術について

イギリス製のアームストロング砲を工夫・進化させた佐賀藩の施条砲の違いをわかりやすく解説しています。

そして、さらに進化した佐賀藩の施条砲を写真入りでの解説も。

1.田中久重と推錐機について

2.佐賀施条後装のその後の発展

3.幕末佐賀藩の反射炉と在来知

4.幕末佐賀の大砲技術について

イギリス製のアームストロング砲を工夫・進化させた佐賀藩の施条砲の違いをわかりやすく解説しています。

そして、さらに進化した佐賀藩の施条砲を写真入りでの解説も。

2017年05月15日

築地反射炉の鉄塊『インゴット』?

築地反射炉近くから出土した鉄塊(インゴット)を紹介します。

この鉄塊(インゴット)は、佐賀藩・火術方の責任者・鍋島志摩の家来であった、澤 家跡から発見されました。

簡易の分析ですが純鉄だそうです。

その材質は砂鉄なのか?

輸入した銑鉄なのか?

詳しい分析ができればと思います。

分析の結果次第では、イギリス製のアームストロング砲と同じ鋼鉄製の大砲を佐賀藩が造ったという証明になるかも知れません。

「米欧回覧実記」を書いた歴史学者・久米邦武は佐賀藩は鋼鉄製の施条砲を造ったと「佐賀藩反射爐遺址碑銘」に記しています。

この鉄塊(インゴット)は、佐賀藩・火術方の責任者・鍋島志摩の家来であった、澤 家跡から発見されました。

簡易の分析ですが純鉄だそうです。

その材質は砂鉄なのか?

輸入した銑鉄なのか?

詳しい分析ができればと思います。

分析の結果次第では、イギリス製のアームストロング砲と同じ鋼鉄製の大砲を佐賀藩が造ったという証明になるかも知れません。

「米欧回覧実記」を書いた歴史学者・久米邦武は佐賀藩は鋼鉄製の施条砲を造ったと「佐賀藩反射爐遺址碑銘」に記しています。

2017年05月12日

明治維新150年行事への提案

大砲の砲身をくり貫く推錐機(すいさんき)です。水車で動きます。

多布施反射炉の絵図の右側に水車小屋。ここに二台の推錐機があったといわれています。

多布施川の水を戸立(とたて)で締切り、水位を高め、その水流の勢いで水車を回して大砲の砲身をくり貫くのです。

現在、この多布施反射炉・水車小屋の跡地は駐車場になっています。

できれば、明治維新150年行事で、ここに推錐機小屋を復元したいですね。

そして、将来は反射炉の復元も。

2017年03月31日

「深川家史料」

佐賀城本丸歴史館が保管する「深川家史料」の一部を拝見しました。

深川家の活躍の史料を見ながら日本の近代化の扉を開いた、

佐賀の「幕末・明治維新史料集」(仮称)を作りたいと思いました。

来年は明治維新150年です。

この機会に佐賀人の誇りと明日の佐賀づくりのために、

「幕末・明治維新史料集」150巻をめざして・・。

深川家の活躍の史料を見ながら日本の近代化の扉を開いた、

佐賀の「幕末・明治維新史料集」(仮称)を作りたいと思いました。

来年は明治維新150年です。

この機会に佐賀人の誇りと明日の佐賀づくりのために、

「幕末・明治維新史料集」150巻をめざして・・。

2017年03月17日

「佐賀医人伝」

明治維新150年記念出版

「佐賀医人伝」

が届きました。

~佐賀の先人から 未来への贈り物~

医者ハ匙ノ先ニテ

相スルト云フ者アルモ

学問無クシテ名医二ナル事

覚束無キ儀ナリ”

佐賀医学史研究会編

佐賀新聞社刊、A5版、264ページ

1500円+消費税

コード ISBN978-4ー88298-219-7

一般書店で販売中

「佐賀医人伝」

が届きました。

~佐賀の先人から 未来への贈り物~

医者ハ匙ノ先ニテ

相スルト云フ者アルモ

学問無クシテ名医二ナル事

覚束無キ儀ナリ”

佐賀医学史研究会編

佐賀新聞社刊、A5版、264ページ

1500円+消費税

コード ISBN978-4ー88298-219-7

一般書店で販売中

2017年02月23日

伊東玄朴ゆかりの地、バスツアー

お知らせです。

長崎の伊東玄朴ゆかりの地を巡る「バスツアー」を紹介します。

日本で最初に人痘法を輸入して成功した楢林宗建の墓所。

その墓がある有名な聖徳寺やシーボルト記念館などを訪ねます。

締切りが迫っています。

日時 2017年 3月18日(土)8時~18時

定員 40名 先着順 申し込み期限 2月28日(火)

費用 2000円(昼食・保険料込み)

バス乗り場 神埼市役所

主催 伊東玄朴顕彰会(詳しく優しい学芸員の説明があります)

問い合わせ先

神埼市役所 歴史文化推進室

担当 八尋・佐藤

電話 0952-37-0153

長崎の伊東玄朴ゆかりの地を巡る「バスツアー」を紹介します。

日本で最初に人痘法を輸入して成功した楢林宗建の墓所。

その墓がある有名な聖徳寺やシーボルト記念館などを訪ねます。

締切りが迫っています。

日時 2017年 3月18日(土)8時~18時

定員 40名 先着順 申し込み期限 2月28日(火)

費用 2000円(昼食・保険料込み)

バス乗り場 神埼市役所

主催 伊東玄朴顕彰会(詳しく優しい学芸員の説明があります)

問い合わせ先

神埼市役所 歴史文化推進室

担当 八尋・佐藤

電話 0952-37-0153

2017年02月13日

佐賀経済同友会で講演会

佐賀経済同友会で講演をしました。

テーマ「江戸のモノづくりと凌風丸」

・江戸のモノづくりの大切さ

・佐賀の明日への提案(平成の科学技術研究所・精煉方をつくろう)

・日本で最初の実用蒸気船の再建・運用は難しくない

・明治維新150年に向けての夢。

※写真は海軍少将・秀島成忠が自ら描いた凌風丸の絵と三重津

海軍所跡の船入り場(凌風丸の係留地へ)

2017年02月10日

佐賀偉人伝特別記念講演会

佐賀偉人伝特別記念講演会

《お知らせです》

異彩を放った明治の元勲・副島種臣と大隈重信の外交の講演があります。

佐賀偉人伝特別記念講演会『明治維新と外交』

・日時 2017年3月20日(月・祝)13時30分~

・場所 佐賀城本丸歴史館

・講師 森田朋子(中部大学教授)

※詳しくはコチラ。

http://sagaijinden.sagafan.jp/e837584.html

《お知らせです》

異彩を放った明治の元勲・副島種臣と大隈重信の外交の講演があります。

佐賀偉人伝特別記念講演会『明治維新と外交』

・日時 2017年3月20日(月・祝)13時30分~

・場所 佐賀城本丸歴史館

・講師 森田朋子(中部大学教授)

※詳しくはコチラ。

http://sagaijinden.sagafan.jp/e837584.html

2016年12月28日

第146回歴史館ゼミナール

《お知らせ》

佐賀城本丸歴史館 第146回歴史館ゼミナールが開催されます。

「自分の不束は、日本の御不束となる」

-鍋島直正の長崎警備ー

日時

平成29年1月8日(日) 13時30分~15時

場所

佐賀城本丸歴史館 外御書院

講師

富田紘次先生(公益財団法人鍋島報效会 徴古館主任学芸員)

定員

100名程度

詳しくは、佐賀城本丸歴史資料館まで。

2016年12月22日

幕末佐賀藩の科学技術 2

佐賀大学経済学部特別講座「幕末佐賀藩の科学技術 2」

テーマは、”十八世紀における佐賀藩の長崎警備”

講演者は、鍋島報效会の富田主任学芸員

初代藩主・鍋島勝茂から四代藩主・吉茂の長崎警備をたどリ、幕末期に十代藩主・直正が近代化の扉を開いた流れをわかりやすく解説をしてもらいました。

テーマは、”十八世紀における佐賀藩の長崎警備”

講演者は、鍋島報效会の富田主任学芸員

初代藩主・鍋島勝茂から四代藩主・吉茂の長崎警備をたどリ、幕末期に十代藩主・直正が近代化の扉を開いた流れをわかりやすく解説をしてもらいました。

2016年12月21日

好生館シンポジウム

=第一回鍋島直正公記念 好生館シンポジウム=

2016年12月10日 ホテルニューオータニ佐賀に於いて開催。

このシンポジウムは、地方独立行政法人 佐賀県医療センター 好生館の創立記念日を迎えるに当たり、創設者である鍋島直正公の精神を広く皆様に知っていただくとともに、地域医療の中心的役割を担う病院として最新の医療提供と教育研究の更なる発展を願い開催されました。

シンポジウムでの公演は、

「生き物の面白さと不思議を探る」

・東京理科大学副学長 浅島誠氏

「陶芸の道」

・陶芸家 井上萬二氏

「幕末から明治維新の好生館」

・佐賀大学特命教授 青木歳幸氏(当会会長)

「トップリーダー鍋島直正公」

・徴古館主任学芸員 富田紘次氏

久々にワクワクしました。

それぞれの講演者の言葉はとても身に染みるものでした。

2016年12月20日

佐賀藩の船印の傘

戦後破壊された佐賀藩海軍記念碑の頂上には、佐賀藩の船印の傘がありました。

それは今も現存しています。

佐賀藩海軍記念碑の写真。

佐嘉神社所蔵の凌風丸絵図には、マストの先端に佐賀藩の船印の傘が描かれています。

(ちなみに赤い角取り旗は藩主が乗船していることを知らせます)

それは今も現存しています。

佐賀藩海軍記念碑の写真。

佐嘉神社所蔵の凌風丸絵図には、マストの先端に佐賀藩の船印の傘が描かれています。

(ちなみに赤い角取り旗は藩主が乗船していることを知らせます)

2016年12月19日

幕末佐賀藩の医学

幕末佐賀の近代科学は幕府や他藩に先駆けました。

当然、医学も最先端を走っています。

佐賀藩は、日本で最初の医学校・好生館を開校します。

※好生館の扁額は直正の筆

西洋医学をいち早く取り入れ、天然痘を防ぐ牛痘法を導入します。

そして牛痘法を普及させるため、藩主・直正(隠居後は閑叟)は息子・淳一郎に種痘をさせます。

※淳一郎に種痘する銅像(好生館跡に設置予定)

当然、医学も最先端を走っています。

佐賀藩は、日本で最初の医学校・好生館を開校します。

※好生館の扁額は直正の筆

西洋医学をいち早く取り入れ、天然痘を防ぐ牛痘法を導入します。

そして牛痘法を普及させるため、藩主・直正(隠居後は閑叟)は息子・淳一郎に種痘をさせます。

※淳一郎に種痘する銅像(好生館跡に設置予定)

2016年12月16日

神埼・岩田の台場

五稜郭といえば、誰もが北海道を思い浮かべます。

ところが九州・佐賀県の神埼市にもあるのです。

「岩田台場」です。

「岩田台場」は五角形に造られています。

最も使われたのは、鍋島直正の時代・長崎警備のため新型大砲の演習をした場所です。

的場は日の隅山。

その距離は三丁、五丁、八丁、十二丁などの位置にそれぞれ台場があったようです。

「岩田台場」と日の隈山までの距離は十二丁(約1200㍍)です。

再来年は明治維新百五十年。

国の史跡にして、日本の近代化の扉を開いた幕末佐賀の遺跡群に光を当てたいと思います!

ところが九州・佐賀県の神埼市にもあるのです。

「岩田台場」です。

「岩田台場」は五角形に造られています。

最も使われたのは、鍋島直正の時代・長崎警備のため新型大砲の演習をした場所です。

的場は日の隅山。

その距離は三丁、五丁、八丁、十二丁などの位置にそれぞれ台場があったようです。

「岩田台場」と日の隈山までの距離は十二丁(約1200㍍)です。

再来年は明治維新百五十年。

国の史跡にして、日本の近代化の扉を開いた幕末佐賀の遺跡群に光を当てたいと思います!

2016年12月15日

佐賀藩の海軍記念碑

現在の佐野常民記念館の横に立っていた佐賀藩の海軍記念碑。

この記念碑は、戦後、海軍記念館と共に、アメリカのマッカーサーの指令で壊されてしまいました。

右下にあるのは日進丸の錨だったそうです。

今も頂上の傘(佐賀藩の船印)と横四角の銘板は残っています。

形として何も残っていない三重津海軍所跡に復元できたらと思います。

この記念碑は、戦後、海軍記念館と共に、アメリカのマッカーサーの指令で壊されてしまいました。

右下にあるのは日進丸の錨だったそうです。

今も頂上の傘(佐賀藩の船印)と横四角の銘板は残っています。

形として何も残っていない三重津海軍所跡に復元できたらと思います。

2016年12月13日

幕末佐賀藩の蒸気船製造ー凌風丸への道程ー

佐賀大学経済学部・特別講座

「幕末佐賀藩の科学技術2」

幕末佐賀藩の蒸気船製造ー凌風丸への道程ー

日本で最初の実用蒸気船・凌風丸の建造までの経過の講演がありました。

講演は佐賀県立図書館の本多課長さんで、とても素晴らしい講演でした。

凌風丸の絵図は佐嘉神社の所蔵です。

この絵は佐賀出身の秀島成忠が自ら描いたものです。秀島成忠は海軍少将で、「佐賀藩海軍史」を書いた人です。

凌風丸建造の責任者の佐野常民と同時代を生きており、凌風丸の構造的な描写は正確だと思います。

「幕末佐賀藩の科学技術2」

幕末佐賀藩の蒸気船製造ー凌風丸への道程ー

日本で最初の実用蒸気船・凌風丸の建造までの経過の講演がありました。

講演は佐賀県立図書館の本多課長さんで、とても素晴らしい講演でした。

凌風丸の絵図は佐嘉神社の所蔵です。

この絵は佐賀出身の秀島成忠が自ら描いたものです。秀島成忠は海軍少将で、「佐賀藩海軍史」を書いた人です。

凌風丸建造の責任者の佐野常民と同時代を生きており、凌風丸の構造的な描写は正確だと思います。

2016年11月10日

諫早の城下町の絵図

諫早は、佐賀藩諫早領の城下町です。

そこの港である、諫早津(光江津)へ行ってきました。

諫早津(光江津)は、長崎から有明海を通り、江戸や京都・大阪つながる海運の拠点でした。

長崎と佐賀を結ぶ最短ルートの拠点でもありました。

説明板にある問屋兼旅籠の「諸国屋」は、大隈重信・伊東次兵衛や佐賀藩士たちが利用した船宿です。

佐賀城下から船に乗って有明海を下り光江津(8時間~15時間)に着きます。

それから陸路を長崎へ九里(ほぼ9時間)の道程を経て長崎に向かいます。

大隈の回顧談では、佐賀から長崎までは、だいたい1日で行くと伝えています。

有明海を使わない陸路であれば4日の道程だったそうです。

諫早の城下町全体図の真ん中付近に諫早屋敷があります。