2017年05月19日

『鍋島 幹』

鍋島 幹は、佐賀藩士です。

鍋島直正のブレーンだった伊東次兵衛(外記)の次男で、鍋島藤陰の養子となり、戊辰戦争で活躍しました。

その後、明治政府に出仕して、初代・栃木県令、元老院議官や広島県知事、青森県知事を歴任しました。

宇都宮陸軍大将の妻は幹の娘です。

その娘さんは、ある方の奥様として佐賀にお住まいです。

また、その息子さんと幼い頃に遊んだ記憶よみがえります。

そして、幕末佐賀の研究に携わっての縁が深まっていきます。

2017年05月18日

6月・幕末佐賀研究会の見学会

お知らせです。

幕末佐賀研究会の見学会開催します。

今回の目玉は佐賀牛の創作料理です。

・テーマ 伊万里の楠久・津を訪ねて

(三重津海軍所のルーツを探り、まちづくりに活かそう)

・日 時 2017年6月4日(日)8時30分~17時15分頃

・場 所 佐嘉神社記念館前(8時15分集合)

・員 数 30名(バスの定員です)

・参加費 3000円(昼食・バス代含み。飲み物は持参)

・連絡先 090-5948-3180(原田)

※参加者は幕末佐賀研究会の会員が優先です。

※余裕ができれば一般の人たちも参加は可能です。

※先着順で締切ります。

幕末佐賀研究会の見学会開催します。

今回の目玉は佐賀牛の創作料理です。

・テーマ 伊万里の楠久・津を訪ねて

(三重津海軍所のルーツを探り、まちづくりに活かそう)

・日 時 2017年6月4日(日)8時30分~17時15分頃

・場 所 佐嘉神社記念館前(8時15分集合)

・員 数 30名(バスの定員です)

・参加費 3000円(昼食・バス代含み。飲み物は持参)

・連絡先 090-5948-3180(原田)

※参加者は幕末佐賀研究会の会員が優先です。

※余裕ができれば一般の人たちも参加は可能です。

※先着順で締切ります。

2017年05月17日

「婆心帖」

草場佩川著の「婆心帖」をいただきました。

庶民のための徳育書です。

(多久市長・横尾俊彦氏の刊行の辞より)

草場佩川(1787~1867)先生は、有能な官吏であり、また優れた儒学者・教育者でもありました。

生涯に2万首におよぶ漢詩を詠み・・中略・・卓越した画力を持つ文人としても知られています・・以下略。

2017年05月16日

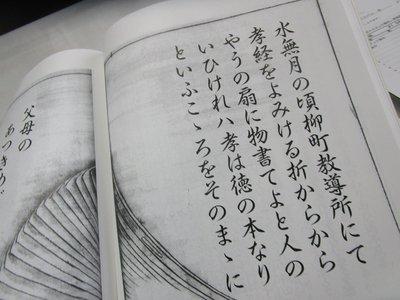

幕末佐賀科学技術史研究(第10号)

幕末佐賀科学技術史研究(第10号)が届きました。

1.田中久重と推錐機について

2.佐賀施条後装のその後の発展

3.幕末佐賀藩の反射炉と在来知

4.幕末佐賀の大砲技術について

イギリス製のアームストロング砲を工夫・進化させた佐賀藩の施条砲の違いをわかりやすく解説しています。

そして、さらに進化した佐賀藩の施条砲を写真入りでの解説も。

1.田中久重と推錐機について

2.佐賀施条後装のその後の発展

3.幕末佐賀藩の反射炉と在来知

4.幕末佐賀の大砲技術について

イギリス製のアームストロング砲を工夫・進化させた佐賀藩の施条砲の違いをわかりやすく解説しています。

そして、さらに進化した佐賀藩の施条砲を写真入りでの解説も。

2017年05月15日

築地反射炉の鉄塊『インゴット』?

築地反射炉近くから出土した鉄塊(インゴット)を紹介します。

この鉄塊(インゴット)は、佐賀藩・火術方の責任者・鍋島志摩の家来であった、澤 家跡から発見されました。

簡易の分析ですが純鉄だそうです。

その材質は砂鉄なのか?

輸入した銑鉄なのか?

詳しい分析ができればと思います。

分析の結果次第では、イギリス製のアームストロング砲と同じ鋼鉄製の大砲を佐賀藩が造ったという証明になるかも知れません。

「米欧回覧実記」を書いた歴史学者・久米邦武は佐賀藩は鋼鉄製の施条砲を造ったと「佐賀藩反射爐遺址碑銘」に記しています。

この鉄塊(インゴット)は、佐賀藩・火術方の責任者・鍋島志摩の家来であった、澤 家跡から発見されました。

簡易の分析ですが純鉄だそうです。

その材質は砂鉄なのか?

輸入した銑鉄なのか?

詳しい分析ができればと思います。

分析の結果次第では、イギリス製のアームストロング砲と同じ鋼鉄製の大砲を佐賀藩が造ったという証明になるかも知れません。

「米欧回覧実記」を書いた歴史学者・久米邦武は佐賀藩は鋼鉄製の施条砲を造ったと「佐賀藩反射爐遺址碑銘」に記しています。

2017年05月12日

明治維新150年行事への提案

大砲の砲身をくり貫く推錐機(すいさんき)です。水車で動きます。

多布施反射炉の絵図の右側に水車小屋。ここに二台の推錐機があったといわれています。

多布施川の水を戸立(とたて)で締切り、水位を高め、その水流の勢いで水車を回して大砲の砲身をくり貫くのです。

現在、この多布施反射炉・水車小屋の跡地は駐車場になっています。

できれば、明治維新150年行事で、ここに推錐機小屋を復元したいですね。

そして、将来は反射炉の復元も。

2017年03月31日

「深川家史料」

佐賀城本丸歴史館が保管する「深川家史料」の一部を拝見しました。

深川家の活躍の史料を見ながら日本の近代化の扉を開いた、

佐賀の「幕末・明治維新史料集」(仮称)を作りたいと思いました。

来年は明治維新150年です。

この機会に佐賀人の誇りと明日の佐賀づくりのために、

「幕末・明治維新史料集」150巻をめざして・・。

深川家の活躍の史料を見ながら日本の近代化の扉を開いた、

佐賀の「幕末・明治維新史料集」(仮称)を作りたいと思いました。

来年は明治維新150年です。

この機会に佐賀人の誇りと明日の佐賀づくりのために、

「幕末・明治維新史料集」150巻をめざして・・。

2017年03月17日

「佐賀医人伝」

明治維新150年記念出版

「佐賀医人伝」

が届きました。

~佐賀の先人から 未来への贈り物~

医者ハ匙ノ先ニテ

相スルト云フ者アルモ

学問無クシテ名医二ナル事

覚束無キ儀ナリ”

佐賀医学史研究会編

佐賀新聞社刊、A5版、264ページ

1500円+消費税

コード ISBN978-4ー88298-219-7

一般書店で販売中

「佐賀医人伝」

が届きました。

~佐賀の先人から 未来への贈り物~

医者ハ匙ノ先ニテ

相スルト云フ者アルモ

学問無クシテ名医二ナル事

覚束無キ儀ナリ”

佐賀医学史研究会編

佐賀新聞社刊、A5版、264ページ

1500円+消費税

コード ISBN978-4ー88298-219-7

一般書店で販売中

2017年02月23日

伊東玄朴ゆかりの地、バスツアー

お知らせです。

長崎の伊東玄朴ゆかりの地を巡る「バスツアー」を紹介します。

日本で最初に人痘法を輸入して成功した楢林宗建の墓所。

その墓がある有名な聖徳寺やシーボルト記念館などを訪ねます。

締切りが迫っています。

日時 2017年 3月18日(土)8時~18時

定員 40名 先着順 申し込み期限 2月28日(火)

費用 2000円(昼食・保険料込み)

バス乗り場 神埼市役所

主催 伊東玄朴顕彰会(詳しく優しい学芸員の説明があります)

問い合わせ先

神埼市役所 歴史文化推進室

担当 八尋・佐藤

電話 0952-37-0153

長崎の伊東玄朴ゆかりの地を巡る「バスツアー」を紹介します。

日本で最初に人痘法を輸入して成功した楢林宗建の墓所。

その墓がある有名な聖徳寺やシーボルト記念館などを訪ねます。

締切りが迫っています。

日時 2017年 3月18日(土)8時~18時

定員 40名 先着順 申し込み期限 2月28日(火)

費用 2000円(昼食・保険料込み)

バス乗り場 神埼市役所

主催 伊東玄朴顕彰会(詳しく優しい学芸員の説明があります)

問い合わせ先

神埼市役所 歴史文化推進室

担当 八尋・佐藤

電話 0952-37-0153

2017年02月20日

2017年2月例会

幕末佐賀研究会の2月例会を開催しました。

1.講演

「襖・屏風から出できた古文書」

(講師 佐賀県図書館・串間聖剛氏)

2.話題提供

①築地反射炉(築地鉄製鋳立場)は、ここかも?

※築地鉄製鋳立場の古図面

※築地鉄製鋳立場跡の推定場所

※築地鉄製鋳立場の推定場所の写真

②これまでの幕末研究会とこれから

③明治維新150年(佐賀の誇りの醸成と明日への活力の啓発)

1.講演

「襖・屏風から出できた古文書」

(講師 佐賀県図書館・串間聖剛氏)

2.話題提供

①築地反射炉(築地鉄製鋳立場)は、ここかも?

※築地鉄製鋳立場の古図面

※築地鉄製鋳立場跡の推定場所

※築地鉄製鋳立場の推定場所の写真

②これまでの幕末研究会とこれから

③明治維新150年(佐賀の誇りの醸成と明日への活力の啓発)

2017年02月13日

佐賀経済同友会で講演会

佐賀経済同友会で講演をしました。

テーマ「江戸のモノづくりと凌風丸」

・江戸のモノづくりの大切さ

・佐賀の明日への提案(平成の科学技術研究所・精煉方をつくろう)

・日本で最初の実用蒸気船の再建・運用は難しくない

・明治維新150年に向けての夢。

※写真は海軍少将・秀島成忠が自ら描いた凌風丸の絵と三重津

海軍所跡の船入り場(凌風丸の係留地へ)

2017年02月10日

佐賀偉人伝特別記念講演会

佐賀偉人伝特別記念講演会

《お知らせです》

異彩を放った明治の元勲・副島種臣と大隈重信の外交の講演があります。

佐賀偉人伝特別記念講演会『明治維新と外交』

・日時 2017年3月20日(月・祝)13時30分~

・場所 佐賀城本丸歴史館

・講師 森田朋子(中部大学教授)

※詳しくはコチラ。

http://sagaijinden.sagafan.jp/e837584.html

《お知らせです》

異彩を放った明治の元勲・副島種臣と大隈重信の外交の講演があります。

佐賀偉人伝特別記念講演会『明治維新と外交』

・日時 2017年3月20日(月・祝)13時30分~

・場所 佐賀城本丸歴史館

・講師 森田朋子(中部大学教授)

※詳しくはコチラ。

http://sagaijinden.sagafan.jp/e837584.html

2017年01月23日

1月例会、中止のお知らせ

2017年1月例会、中止のお知らせです!!

1月例会を1月27日に予定していましたが、事情により中止となりました。

2月例会については、追って連絡いたします。

会員の皆様には、急なことで申し訳ありませんが、

よろしくお願いします。

2017年01月18日

鍋島直正公『診察御日記』その1

鍋島直正公『診察御日記』その1

大阪市史編纂所に行ってきました。

なぜかというとそこに医学史の碩学故中野操博士の所蔵文書が収められており、そのなかに『御診察日記』があるからです。

『御』とあるからえらい人です。

誰の診察日記かというと、鍋島直正さんです。

いつか古書店にでたものを収集家の中野博士が購入し、博士の死後、大阪市史編纂所へ寄贈されたもののようです。

『御診察日記』は、慶応3年の京都での下痢の記録から始まって、明治元年5月の京都での下痢、明治2年4月の東京在府中の下痢、明治3年の熱海療養中の眩暈や頭痛ほか嘔吐などの治療記録、明治4年正月から同18日に亡くなるまでの毎日の診療記録です。

享年58歳でした。

その最初の記事を訳しておきます。

慶応三年卯六月下旬暑□□テ御旅行、京都ノ妙顕寺ニ御寓居七月三日卒然御暴瀉水様ノ便ヲ下利(痢)スル事、六、七行、御嘔吐五、六次、御手足微冷少シク冷汗ヲ出ス、御顔色蒼白微ニ皺襞ヲ生シ御脈微細数御平脈三十八九度、今七十皮ニ至ル 夜ニ至テ御熱発頗渇。

鹿角粟売煎ニ縷多扭謨十八滴ヲ加、熱飯蒸□(氵に日羽)毛布ヲ以テ手足ヲ摩擦ス、

京都の妙顕寺に避暑にでかけたときに、暴瀉病(コレラ)のような激しい下痢と嘔吐に見舞われました。

京都の医師新宮凉民(新宮凉庭の子、蘭方医)らの診察をうけ、一段落するのですが、この日以来、直正の体はむしばまれていく一方でした。

明治元年、2年、3年と下痢と嘔吐を繰り返し、明治4年正月の最後を迎えます。

この『御診察日記』は、直正の死に至るまでの診察記録で、伊東玄朴や戸塚文海、あるいはボードウインやヨングハンスなども治療にあたっていることがわかります。

このあとの記録は、佐賀医学史会報へはまとめて報告するつもりですが、折に触れて、ここでも紹介できたらと考えています。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月17日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

大阪市史編纂所に行ってきました。

なぜかというとそこに医学史の碩学故中野操博士の所蔵文書が収められており、そのなかに『御診察日記』があるからです。

『御』とあるからえらい人です。

誰の診察日記かというと、鍋島直正さんです。

いつか古書店にでたものを収集家の中野博士が購入し、博士の死後、大阪市史編纂所へ寄贈されたもののようです。

『御診察日記』は、慶応3年の京都での下痢の記録から始まって、明治元年5月の京都での下痢、明治2年4月の東京在府中の下痢、明治3年の熱海療養中の眩暈や頭痛ほか嘔吐などの治療記録、明治4年正月から同18日に亡くなるまでの毎日の診療記録です。

享年58歳でした。

その最初の記事を訳しておきます。

慶応三年卯六月下旬暑□□テ御旅行、京都ノ妙顕寺ニ御寓居七月三日卒然御暴瀉水様ノ便ヲ下利(痢)スル事、六、七行、御嘔吐五、六次、御手足微冷少シク冷汗ヲ出ス、御顔色蒼白微ニ皺襞ヲ生シ御脈微細数御平脈三十八九度、今七十皮ニ至ル 夜ニ至テ御熱発頗渇。

鹿角粟売煎ニ縷多扭謨十八滴ヲ加、熱飯蒸□(氵に日羽)毛布ヲ以テ手足ヲ摩擦ス、

京都の妙顕寺に避暑にでかけたときに、暴瀉病(コレラ)のような激しい下痢と嘔吐に見舞われました。

京都の医師新宮凉民(新宮凉庭の子、蘭方医)らの診察をうけ、一段落するのですが、この日以来、直正の体はむしばまれていく一方でした。

明治元年、2年、3年と下痢と嘔吐を繰り返し、明治4年正月の最後を迎えます。

この『御診察日記』は、直正の死に至るまでの診察記録で、伊東玄朴や戸塚文海、あるいはボードウインやヨングハンスなども治療にあたっていることがわかります。

このあとの記録は、佐賀医学史会報へはまとめて報告するつもりですが、折に触れて、ここでも紹介できたらと考えています。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月17日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

2017年01月17日

鍋島直正公『診察御日記』その2

鍋島直正公 『診察御日記』その2

直正は明治元年5月京都の郡山藩邸にいた。

俄に下痢があって痢病となった。

黄褐色の便には、赤色、白色、桃花色の粘液が混じって、脈は70度に至った。

緩和剤とヒヨス(麻酔薬)を兼用した。

5,6日を経て熱がようやく下がってきたけれども、便の状態は変わりがなく下痢状態であった。

そこで京都の蘭方医新宮凉民を呼んで診断を請うた。

さらに越前侯の侍医である岩佐玄圭もまた越前公の命をうけて診察に来た。

薬は煎じ薬の包摂剤中に大黄を加えた。

甘汞2ゲレイン、モルヒネ3分の1ゲレインの粉薬を調合した。

甘汞を与えるのは2日半でやめたが、まだ飲食も進まなかった。

※甘汞は塩化第一水銀で殺虫剤に用いた。

※モルヒネは鎮痛薬、ゲレイン(グレーン)はオランダ語で小麦1粒の重さ。

※1グレーンは7000分の1ポンドで、64.7989ミリグラム。

その後も病状はあいかわらずで6月中旬に疲労が倍加した。

郡山邸を出て、上長者町の私邸に転居した。

鹿角格綸僕を煎じ、或いはキニーネホミカエキスの丸剤を調合した。

※鹿角格綸僕は鹿角のようなアフリカ大陸東南のモザンビーク産のコキュリス、パルマチュスの根のことだろう。

※キニーネホミカエキスとはストリキニーネを含んだ食欲増進剤・胃腸薬であるホミカ(馬銭、マチン、インド原産)のエキスのこと。

一、6月下旬に至り下痢がすこしづつ回復するといえども、食欲がなく、はなはだ衰弱が激しいので、アメリカ軍艦の医師某を大阪より招いて診察を請うた。

処方は、キニーネ溶液を1食匙づつ、日に3回用いた後、ポールト酒1食匙を飲んだ。ほかに保魯福角膜阿芙蓉液及び沃度鹻白糖の合薬水剤を調合したが、その方はつまびらかではない。

※ポールト酒はポートワイン・阿芙蓉はアヘン・沃度はヨード・鹻は塩基。

一、上の諸薬を連用したところ、7月上旬に至り、下痢がようやく静まり、旺盛になったので、同月中旬に天皇よりおいとまを賜り、ご帰国になった。

※以上が明治元年6月の発病とその治療の経過である。。

※診療にあたった新宮凉民は新宮凉庭の子で蘭方医。

※岩佐玄圭は、相良知安ととともに医学校取調係としてドイツ医学導入に尽力した松平越前守の侍医岩佐純のこと。

※当代きっての名医が、西洋新薬を用いて懸命の治療にあたっていることがわかる。

※このときは一ヶ月ほどで鎮静したが、直正はこの後も、痢病に苦しむことになる。

※直正の診療に使われた薬の図です。

※写真は薬物概論より。

①格綸僕の根の図です。

②マチンの図です。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月29日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

直正は明治元年5月京都の郡山藩邸にいた。

俄に下痢があって痢病となった。

黄褐色の便には、赤色、白色、桃花色の粘液が混じって、脈は70度に至った。

緩和剤とヒヨス(麻酔薬)を兼用した。

5,6日を経て熱がようやく下がってきたけれども、便の状態は変わりがなく下痢状態であった。

そこで京都の蘭方医新宮凉民を呼んで診断を請うた。

さらに越前侯の侍医である岩佐玄圭もまた越前公の命をうけて診察に来た。

薬は煎じ薬の包摂剤中に大黄を加えた。

甘汞2ゲレイン、モルヒネ3分の1ゲレインの粉薬を調合した。

甘汞を与えるのは2日半でやめたが、まだ飲食も進まなかった。

※甘汞は塩化第一水銀で殺虫剤に用いた。

※モルヒネは鎮痛薬、ゲレイン(グレーン)はオランダ語で小麦1粒の重さ。

※1グレーンは7000分の1ポンドで、64.7989ミリグラム。

その後も病状はあいかわらずで6月中旬に疲労が倍加した。

郡山邸を出て、上長者町の私邸に転居した。

鹿角格綸僕を煎じ、或いはキニーネホミカエキスの丸剤を調合した。

※鹿角格綸僕は鹿角のようなアフリカ大陸東南のモザンビーク産のコキュリス、パルマチュスの根のことだろう。

※キニーネホミカエキスとはストリキニーネを含んだ食欲増進剤・胃腸薬であるホミカ(馬銭、マチン、インド原産)のエキスのこと。

一、6月下旬に至り下痢がすこしづつ回復するといえども、食欲がなく、はなはだ衰弱が激しいので、アメリカ軍艦の医師某を大阪より招いて診察を請うた。

処方は、キニーネ溶液を1食匙づつ、日に3回用いた後、ポールト酒1食匙を飲んだ。ほかに保魯福角膜阿芙蓉液及び沃度鹻白糖の合薬水剤を調合したが、その方はつまびらかではない。

※ポールト酒はポートワイン・阿芙蓉はアヘン・沃度はヨード・鹻は塩基。

一、上の諸薬を連用したところ、7月上旬に至り、下痢がようやく静まり、旺盛になったので、同月中旬に天皇よりおいとまを賜り、ご帰国になった。

※以上が明治元年6月の発病とその治療の経過である。。

※診療にあたった新宮凉民は新宮凉庭の子で蘭方医。

※岩佐玄圭は、相良知安ととともに医学校取調係としてドイツ医学導入に尽力した松平越前守の侍医岩佐純のこと。

※当代きっての名医が、西洋新薬を用いて懸命の治療にあたっていることがわかる。

※このときは一ヶ月ほどで鎮静したが、直正はこの後も、痢病に苦しむことになる。

※直正の診療に使われた薬の図です。

※写真は薬物概論より。

①格綸僕の根の図です。

②マチンの図です。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月29日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

2017年01月16日

鍋島直正公『診察御日記』その3

『診察御日記』その3

明治二年にも、直正は下痢で苦しむことになった。

明治二年巳四月ヨリ東京御在府

一、五月初旬ヨリ酸敗御下痢シ淂日ニ三、四行或ハ五、六行御少腹ヨリ胃部ニ延テ攣痛ヲ覚フ御食機乏シク少シク御熱アリ、左ノ諸薬ヲ用ヒ十餘日ヲ歴テ全ク癒

護謨煎中老利児水ヲ加フ、或ハドーフルス發汗散及ヒ謨爾比捏等愈后、西瑪爾抜皮煎ヲ持重ト雖トモ苦味ニ御困究故ニ格綸僕煎加甘硝石精等ヲ以ス

直正は、明治2年5月初旬より下痢になり、腹や胃に攣痛を覚えるようになって食欲も減退したため、以下の諸薬を用いて10餘日たつと快癒したという。

その薬はゴム煎中に老利児水(ローレル水、オリーブ油か)かまたはドーフルス(アヘン・トコン散、痛み止めや下痢止め薬)を加え發汗散やモルヒネを使った。

癒えてからは、西瑪爾抜皮煎’(不明)を用いたが苦みをいやがるので、格綸僕煎に甘硝石精を加えて用いた。

※甘硝石精は、アルコールに硝酸を少量加えた亜硝酸エチルエステルのことで、英語ではsweet spirits of nitreという(板垣英治「甘硝石精とは」『北陸医史』34、p26~30、2012)。シーボルトの持参した薬に甘硝石精があり、よく蘭方医には用いられた。

さて、同年6月にも同様の症状を発した。

が、今回は前に比べれば軽く、異なるところは聖京倔状があるところが異なるとしている。

聖京倔とは聖京倔性炎とか聖京倔眼焮衝などの用語からみてなにか感染した状態のことと推測するが不明。

ご教示いただければと思う。

このときは2週間ほどで全癒した。

前回と同様の薬のほか、強壮収斂のために、キニーネ、タンニネ、ホミカエキス、牛胆、橙皮末等の丸剤などや龍動鉄チンキなどを用いた。

同年10月初旬に軽い聖京倔に感冒をひいて、咳がやまず一週間ほどして桃花色の血線のある痰を吐いた。

しかし、毎回、このような痰を吐くのではなく、時々であった。

左胸などに痛みを覚えるが、熱はなく飲食も普通なのでとくに表沙汰にはしなかった。

諸薬を加えて、運動をすることで、翌年2月にはすこぶる元気になったという。

ところが、翌年になって、とうとう最後の大病を発することになった。

※直正は、明治2年4月から東京勤務となり新政府の要人としての活動を開始した。

同年の政治動向を見ておくと、

明治2年6月6日には、蝦夷開拓総督を命ぜられ、旧藩士島義勇らを開拓御用掛に登用して、その任にあたらせた。

同年7月13日には初代開拓使長官に就任したが、病気のためもあり、蝦夷地へ赴任することなく、7月22日に島義勇を開拓使判官に就任させた。

島義勇は、10月12日、銭函(現小樽市銭函)に開拓使仮役所を開設し、札幌を本府と決めて「五州第一の都」(世界一の都)を造るという壮大な構想を描き、工事を進めた。

直正はその間の8月16日に岩倉具視と同じ大納言に転任し、開拓使の長官には東久世通禧が就任するが、札幌建設費用を巡って島善勇は翌年1月に解任されることになる。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月29日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

明治二年にも、直正は下痢で苦しむことになった。

明治二年巳四月ヨリ東京御在府

一、五月初旬ヨリ酸敗御下痢シ淂日ニ三、四行或ハ五、六行御少腹ヨリ胃部ニ延テ攣痛ヲ覚フ御食機乏シク少シク御熱アリ、左ノ諸薬ヲ用ヒ十餘日ヲ歴テ全ク癒

護謨煎中老利児水ヲ加フ、或ハドーフルス發汗散及ヒ謨爾比捏等愈后、西瑪爾抜皮煎ヲ持重ト雖トモ苦味ニ御困究故ニ格綸僕煎加甘硝石精等ヲ以ス

直正は、明治2年5月初旬より下痢になり、腹や胃に攣痛を覚えるようになって食欲も減退したため、以下の諸薬を用いて10餘日たつと快癒したという。

その薬はゴム煎中に老利児水(ローレル水、オリーブ油か)かまたはドーフルス(アヘン・トコン散、痛み止めや下痢止め薬)を加え發汗散やモルヒネを使った。

癒えてからは、西瑪爾抜皮煎’(不明)を用いたが苦みをいやがるので、格綸僕煎に甘硝石精を加えて用いた。

※甘硝石精は、アルコールに硝酸を少量加えた亜硝酸エチルエステルのことで、英語ではsweet spirits of nitreという(板垣英治「甘硝石精とは」『北陸医史』34、p26~30、2012)。シーボルトの持参した薬に甘硝石精があり、よく蘭方医には用いられた。

さて、同年6月にも同様の症状を発した。

が、今回は前に比べれば軽く、異なるところは聖京倔状があるところが異なるとしている。

聖京倔とは聖京倔性炎とか聖京倔眼焮衝などの用語からみてなにか感染した状態のことと推測するが不明。

ご教示いただければと思う。

このときは2週間ほどで全癒した。

前回と同様の薬のほか、強壮収斂のために、キニーネ、タンニネ、ホミカエキス、牛胆、橙皮末等の丸剤などや龍動鉄チンキなどを用いた。

同年10月初旬に軽い聖京倔に感冒をひいて、咳がやまず一週間ほどして桃花色の血線のある痰を吐いた。

しかし、毎回、このような痰を吐くのではなく、時々であった。

左胸などに痛みを覚えるが、熱はなく飲食も普通なのでとくに表沙汰にはしなかった。

諸薬を加えて、運動をすることで、翌年2月にはすこぶる元気になったという。

ところが、翌年になって、とうとう最後の大病を発することになった。

※直正は、明治2年4月から東京勤務となり新政府の要人としての活動を開始した。

同年の政治動向を見ておくと、

明治2年6月6日には、蝦夷開拓総督を命ぜられ、旧藩士島義勇らを開拓御用掛に登用して、その任にあたらせた。

同年7月13日には初代開拓使長官に就任したが、病気のためもあり、蝦夷地へ赴任することなく、7月22日に島義勇を開拓使判官に就任させた。

島義勇は、10月12日、銭函(現小樽市銭函)に開拓使仮役所を開設し、札幌を本府と決めて「五州第一の都」(世界一の都)を造るという壮大な構想を描き、工事を進めた。

直正はその間の8月16日に岩倉具視と同じ大納言に転任し、開拓使の長官には東久世通禧が就任するが、札幌建設費用を巡って島善勇は翌年1月に解任されることになる。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月29日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

2017年01月15日

鍋島直正公『診断御日記』その4

『診断御日記』その4

直正は明治3年4月に熱海に療養にでかけた。

とくに効果はなかったが、元気であった。

しかし、帰りの船の動揺によって気分が悪くなり、眩暈や頭痛を発した。

薬は、局部に水蛭を貼り、ヘリチネ油にモルヒネを混ぜた剤を塗擦した。

5,6日して著しき患害はなかったが、すっぱい嘔吐を発した。

スピスミュット或いはプロイス散などを用いるといえども効なし。

ここにおいて毎朝用いる牛乳をしばらく休止した。

この炎暑のなかで腐敗しやすいからである。

以後、嘔吐が減った。

一、5月下旬の霖雨湿潤の候にあたって、微聖京倔に感冒あり、その症状は頭痛強く熱ありて乾いた咳を発す。

食事は1日2回、便は普通で、緩和剤を服用して三、四日後には熱も下がり、咳嗽のみとなった。

薬は緩和発表剤と咳止めの薬、モルヒネをヘリチネ油にまぜて、のどに塗ったが効果はなかった。

一、6月下旬に発熱が激しく、食欲も自らいらないとして、胃中に多く酸っぱい状態を醸し、そのため咳が倍加し、1日1回或いは2回嘔吐した。

但し、稀液を吐くのみ、食事も味わいなく量も大いに減じた。

しかし、呼吸は普通で胸痛もなく、夜は安静にしている。

制酸剤に軽量の吐根、モルヒネを互いに用いて数日ののちに嘔吐も減じたのだが、咳は去らず、痙攣様の発作が日を隔てて軽重あり。

以後、動揺の咳と発作に苦しむことになる直正であったが・・

※1水蛭によって悪血を吸い、血の新鮮な循環を促す療法。

※2ヘリチネ油は不明。『倉富勇三郎日記』(国書刊行会、2012年の大正8年3月9日記事、京都大学永井和研究室の成果)に、「医坂田稔ヲ招キ之ヲ診セシム。九時頃坂田来リ。十時ヘリチネ油ヲ服用ス。十二時下痢ス。体温三十八度一分ニ進ム。今夜ヨリ内子ヲシテ別室ニ寝セシム。予カ病流行性感冒ノ疑アルヲ以テナリ」とあるように、下痢症状に効くとされ、大正期まで使われていた。

※3スピスミュット・・不明。

※4プロイス散・・不明。

※牛乳を飲んでいたのは、いかにも直正らしい。

少し長くなるのと、薬学概論などでも薬が調べきれていないので、今回はここまで。

使われている薬スピスミュットやプロイス散などについて、どなたかご教示いただければと思う。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月31日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

直正は明治3年4月に熱海に療養にでかけた。

とくに効果はなかったが、元気であった。

しかし、帰りの船の動揺によって気分が悪くなり、眩暈や頭痛を発した。

薬は、局部に水蛭を貼り、ヘリチネ油にモルヒネを混ぜた剤を塗擦した。

5,6日して著しき患害はなかったが、すっぱい嘔吐を発した。

スピスミュット或いはプロイス散などを用いるといえども効なし。

ここにおいて毎朝用いる牛乳をしばらく休止した。

この炎暑のなかで腐敗しやすいからである。

以後、嘔吐が減った。

一、5月下旬の霖雨湿潤の候にあたって、微聖京倔に感冒あり、その症状は頭痛強く熱ありて乾いた咳を発す。

食事は1日2回、便は普通で、緩和剤を服用して三、四日後には熱も下がり、咳嗽のみとなった。

薬は緩和発表剤と咳止めの薬、モルヒネをヘリチネ油にまぜて、のどに塗ったが効果はなかった。

一、6月下旬に発熱が激しく、食欲も自らいらないとして、胃中に多く酸っぱい状態を醸し、そのため咳が倍加し、1日1回或いは2回嘔吐した。

但し、稀液を吐くのみ、食事も味わいなく量も大いに減じた。

しかし、呼吸は普通で胸痛もなく、夜は安静にしている。

制酸剤に軽量の吐根、モルヒネを互いに用いて数日ののちに嘔吐も減じたのだが、咳は去らず、痙攣様の発作が日を隔てて軽重あり。

以後、動揺の咳と発作に苦しむことになる直正であったが・・

※1水蛭によって悪血を吸い、血の新鮮な循環を促す療法。

※2ヘリチネ油は不明。『倉富勇三郎日記』(国書刊行会、2012年の大正8年3月9日記事、京都大学永井和研究室の成果)に、「医坂田稔ヲ招キ之ヲ診セシム。九時頃坂田来リ。十時ヘリチネ油ヲ服用ス。十二時下痢ス。体温三十八度一分ニ進ム。今夜ヨリ内子ヲシテ別室ニ寝セシム。予カ病流行性感冒ノ疑アルヲ以テナリ」とあるように、下痢症状に効くとされ、大正期まで使われていた。

※3スピスミュット・・不明。

※4プロイス散・・不明。

※牛乳を飲んでいたのは、いかにも直正らしい。

少し長くなるのと、薬学概論などでも薬が調べきれていないので、今回はここまで。

使われている薬スピスミュットやプロイス散などについて、どなたかご教示いただければと思う。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年7月31日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

2017年01月14日

鍋島直正公『診療御日記』その5

『診療御日記』その5

ボードウインの診察

(明治3年)8月中旬頃より、夜に発作と嘔吐も従って多くなった。

このため全身が日々に衰弱した。

滋養の御食料

・御薬は健胃チンキ(キナと橙皮、肉桂等の諸薬を浸漬した品)

・磠砂・カーネル精、或いは希塩酸、番木越鼈エキス

・キニーネ、乳酸鉄、牛胆等の品

※1磠砂・・塩化アンモニウム、有毒、肝・脾・胃などの薬

※2カーネル精・・アブラヤシオイル

この際にいろいろ服用あれども咳嗽は鎮まらず、衰弱は倍加していく。

昨年(明治2年)4月より、東京在府中、伊東大典医(伊東玄朴)が時々、診察に訪れて、緩急により隔日、あるいは五、六日隔てて拝診にきた。

よって薬も伊東氏の指示どおりであった。

一、九月十七日、第十字蘭医「抱独伊(ボードウイン)」参邸拝診。

此ヨリ前、相良弘庵より、抱独伊、東京ニ来ルヲ報知ス、故ヲ以弘庵ヲ来診ヲ乞フ。

抱氏ハ長崎以来ノ御知己ナリ。

昨年春、大阪ニ於テ、御一診後、今又偶、東京ニ来テ初テ拝診御容姿ノ衰ルヲ視テ大ヒニ駮(驚・おど)ロケリ。

大石良乙通弁。

9月17日に、オランダのボードウインが診察にやってきた。

相良弘庵(相良知安)がボードウインが東京にきていることを知らせてくれた。

弘庵とボードウインは長崎以来の知り合いなので、来診を願った。

昨年の春、ボードウインは一度大阪で診察をしたことがあるが、そのときに比べて(直正が)大きく衰弱していたので大いに驚いた。

通訳は大石良乙がつとめた。

9月19日にボードウインを呼び、伊東大典医が通弁し、その処方は左のようであった。

葛刺歇安私模斯煎(カラヘアンスモス) 5℥(5オンス)

右モス半銭、熱湯7オンスをもって煎じ、5オンスの液を取る。

キナ皮、橙皮、合煎3オンス

右2味、各5分水6オンスをもって煎じ3オンスの液を取る。

右両液を合わせて一昼夜の量とし、6回にわけて服用する。

ご兼用として、ペフシネ 20オンス、右熱湯2オンスに溶和し漸く冷えるのをまって希塩酸12滴を加える。

右1日の量、4回に分けて服用する。

同20日より29日まで諸症、同様にて御異常なし。

御運動のため、日々勉強ソ御遊歩アリ、尤もその中御遊歩難渋の節は馬車をもってす。

一、同晦日、ボードウイン並びに伊東拝診、以下もボードウインや伊東の診察をうけている。

10月の始めは、症状は穏やかで遊行もしている。

が、やがて症状が厳しくなってくる。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年8月2日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

ボードウインの診察

(明治3年)8月中旬頃より、夜に発作と嘔吐も従って多くなった。

このため全身が日々に衰弱した。

滋養の御食料

・御薬は健胃チンキ(キナと橙皮、肉桂等の諸薬を浸漬した品)

・磠砂・カーネル精、或いは希塩酸、番木越鼈エキス

・キニーネ、乳酸鉄、牛胆等の品

※1磠砂・・塩化アンモニウム、有毒、肝・脾・胃などの薬

※2カーネル精・・アブラヤシオイル

この際にいろいろ服用あれども咳嗽は鎮まらず、衰弱は倍加していく。

昨年(明治2年)4月より、東京在府中、伊東大典医(伊東玄朴)が時々、診察に訪れて、緩急により隔日、あるいは五、六日隔てて拝診にきた。

よって薬も伊東氏の指示どおりであった。

一、九月十七日、第十字蘭医「抱独伊(ボードウイン)」参邸拝診。

此ヨリ前、相良弘庵より、抱独伊、東京ニ来ルヲ報知ス、故ヲ以弘庵ヲ来診ヲ乞フ。

抱氏ハ長崎以来ノ御知己ナリ。

昨年春、大阪ニ於テ、御一診後、今又偶、東京ニ来テ初テ拝診御容姿ノ衰ルヲ視テ大ヒニ駮(驚・おど)ロケリ。

大石良乙通弁。

9月17日に、オランダのボードウインが診察にやってきた。

相良弘庵(相良知安)がボードウインが東京にきていることを知らせてくれた。

弘庵とボードウインは長崎以来の知り合いなので、来診を願った。

昨年の春、ボードウインは一度大阪で診察をしたことがあるが、そのときに比べて(直正が)大きく衰弱していたので大いに驚いた。

通訳は大石良乙がつとめた。

9月19日にボードウインを呼び、伊東大典医が通弁し、その処方は左のようであった。

葛刺歇安私模斯煎(カラヘアンスモス) 5℥(5オンス)

右モス半銭、熱湯7オンスをもって煎じ、5オンスの液を取る。

キナ皮、橙皮、合煎3オンス

右2味、各5分水6オンスをもって煎じ3オンスの液を取る。

右両液を合わせて一昼夜の量とし、6回にわけて服用する。

ご兼用として、ペフシネ 20オンス、右熱湯2オンスに溶和し漸く冷えるのをまって希塩酸12滴を加える。

右1日の量、4回に分けて服用する。

同20日より29日まで諸症、同様にて御異常なし。

御運動のため、日々勉強ソ御遊歩アリ、尤もその中御遊歩難渋の節は馬車をもってす。

一、同晦日、ボードウイン並びに伊東拝診、以下もボードウインや伊東の診察をうけている。

10月の始めは、症状は穏やかで遊行もしている。

が、やがて症状が厳しくなってくる。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年8月2日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

2017年01月13日

鍋島直正公『診察御日記』その6

鍋島直正公『診察御日記』その6

ボードインらの治療

明治3年10月から連日のように、ボードウインや伊東玄朴らが診察に当たっている。

10月 2日、ボードウインや伊東玄朴が拝診。キニーネ2ゲレイン、カスカリルラ末適宜、右4丸にして1回に2粒、朝夕服用。

10月10日、朝軟便、ご気分悪し。

10月11日、食欲あり。

10月12日、感冒の御気味宜シ、第12字、伊東拝診。

10月13日、御胃部強急、夜中御咳嗽多シ

10月14日、朝御大便一行滑、御咳嗽ノ后、于嘔午前御大便一行、溏便中量、微清色。

10月15日、朝大便一行滑。夜中御咳嗽ニテ最モ御困難、御食機ハ宜シ、苦味剤、御耐へ兼ニ依テ御丸薬ヲ止ム。

以下、しばらく同様の記述が続き、伊東とボードウインが回診する。

しかし、翌閏10月中旬にはボードウインが帰国することになった。

また、伊東玄朴自身も体調がすぐれぬ故、養子の伊東新典医(伊東寛斎)を派遣することになった。

ボードウインは、オランダユトレヒト軍医学校の教師で、1862(文久2)年、先に来日していた元生徒ポンペの後任として来日。

長崎で医学校の基礎教育の充実につとめ、化学教育にハラタマを招聘した。

1866年、幕府との西洋医学校建設の約束を果たすため、いったん緒方惟準らをつれて帰国。

翌年再来日したが、幕府崩壊により、新政府に同様の提案をし続ける。

大阪仮学校、大阪陸軍病院につとめ、東京では大学東校で教授。

この間に、もと佐賀藩医師相良知安の依頼により、直正を診療する。

1870(明治3)年に帰国し、オランダ陸軍病院に復帰後、1885年になくなった。

ボードウインの帰国については、伊東玄朴が新政府に口添えをしている。

(明治3年10月[閏] 蘭医ボードイン帰国ニ付賞典並伊藤大典医洋行之儀申立・附ボードイン参内式 、 明治3年10月15日[閏] 大学東校雇蘭医ボードイン帰国謁見 :国立国会図書館 デジタルアーカイヴ)

眼科にすぐれ、日本に初めて検眼鏡を使用した。

上野公園に病院建設の話があったとき、この公園の森は残すべきと反対した。

また彼が持参した健胃剤が、のちさまざまに日本人によって改良され、太田胃散などの胃薬につながった。

大阪のボードウインの活動については、石田純郎『江戸のオランダ医』(三省堂、1988)が詳しい。

とくに、明治2年9月に京都で刺客に襲われ重傷を負った大村益次郎を10月27日、大阪府病院にて右大腿部切断手術をボードウイン執刀で行ったが、すでに手遅れで敗血症により益次郎は11月5日に没した。

薩摩藩の小松帯刀は、幕末期から足痛を煩っていた。

明治2年7月から大阪でボードウインの治療をうけるも回復せず、胸痛、肺病らを併発し、明治3年7月18日に大阪で亡くなっている。

ボードウインの足跡は、我が国近代医学教育の礎を築いた一人として強く意識されるべきであろう。碑は彼が愛した上野公園にある。

なお、大阪医学校に明治2年10月から教師として東京医学校から赴任したのが佐賀藩出身の永松東海であり、東海は慶応3年から長崎でボードウインに学んでおり、ボードウインの大阪時代を助けている。

東海はのち東京医学校に移り、明治7年に初代東京司薬場長に就任するなど、日本薬局方の確立に大きな貢献をしている。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年8月3日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

ボードインらの治療

明治3年10月から連日のように、ボードウインや伊東玄朴らが診察に当たっている。

10月 2日、ボードウインや伊東玄朴が拝診。キニーネ2ゲレイン、カスカリルラ末適宜、右4丸にして1回に2粒、朝夕服用。

10月10日、朝軟便、ご気分悪し。

10月11日、食欲あり。

10月12日、感冒の御気味宜シ、第12字、伊東拝診。

10月13日、御胃部強急、夜中御咳嗽多シ

10月14日、朝御大便一行滑、御咳嗽ノ后、于嘔午前御大便一行、溏便中量、微清色。

10月15日、朝大便一行滑。夜中御咳嗽ニテ最モ御困難、御食機ハ宜シ、苦味剤、御耐へ兼ニ依テ御丸薬ヲ止ム。

以下、しばらく同様の記述が続き、伊東とボードウインが回診する。

しかし、翌閏10月中旬にはボードウインが帰国することになった。

また、伊東玄朴自身も体調がすぐれぬ故、養子の伊東新典医(伊東寛斎)を派遣することになった。

ボードウインは、オランダユトレヒト軍医学校の教師で、1862(文久2)年、先に来日していた元生徒ポンペの後任として来日。

長崎で医学校の基礎教育の充実につとめ、化学教育にハラタマを招聘した。

1866年、幕府との西洋医学校建設の約束を果たすため、いったん緒方惟準らをつれて帰国。

翌年再来日したが、幕府崩壊により、新政府に同様の提案をし続ける。

大阪仮学校、大阪陸軍病院につとめ、東京では大学東校で教授。

この間に、もと佐賀藩医師相良知安の依頼により、直正を診療する。

1870(明治3)年に帰国し、オランダ陸軍病院に復帰後、1885年になくなった。

ボードウインの帰国については、伊東玄朴が新政府に口添えをしている。

(明治3年10月[閏] 蘭医ボードイン帰国ニ付賞典並伊藤大典医洋行之儀申立・附ボードイン参内式 、 明治3年10月15日[閏] 大学東校雇蘭医ボードイン帰国謁見 :国立国会図書館 デジタルアーカイヴ)

眼科にすぐれ、日本に初めて検眼鏡を使用した。

上野公園に病院建設の話があったとき、この公園の森は残すべきと反対した。

また彼が持参した健胃剤が、のちさまざまに日本人によって改良され、太田胃散などの胃薬につながった。

大阪のボードウインの活動については、石田純郎『江戸のオランダ医』(三省堂、1988)が詳しい。

とくに、明治2年9月に京都で刺客に襲われ重傷を負った大村益次郎を10月27日、大阪府病院にて右大腿部切断手術をボードウイン執刀で行ったが、すでに手遅れで敗血症により益次郎は11月5日に没した。

薩摩藩の小松帯刀は、幕末期から足痛を煩っていた。

明治2年7月から大阪でボードウインの治療をうけるも回復せず、胸痛、肺病らを併発し、明治3年7月18日に大阪で亡くなっている。

ボードウインの足跡は、我が国近代医学教育の礎を築いた一人として強く意識されるべきであろう。碑は彼が愛した上野公園にある。

なお、大阪医学校に明治2年10月から教師として東京医学校から赴任したのが佐賀藩出身の永松東海であり、東海は慶応3年から長崎でボードウインに学んでおり、ボードウインの大阪時代を助けている。

東海はのち東京医学校に移り、明治7年に初代東京司薬場長に就任するなど、日本薬局方の確立に大きな貢献をしている。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年8月3日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

2017年01月12日

鍋島直正公『診療御日記』その7

鍋島直正公『診療御日記』その7

閏10月になると直正公の病状は、日増しに悪くなって行きます。

閏10月10日 第三字(時)抱氏(ボードウイン)并に伊東氏(伊東玄朴)拝診。

御煎薬、機那皮一オンス半、鹿角一オンス

右水八オンスヲ以テ煎ジ五オンスヲ取リ一日ノ量

御副用 ペプシネ 十五ゲレイン

右熱湯一オンスニテ溶解シ、冷ヲ待テ、希塩酸十滴ヨリ

二十滴マデヲ加へ御食後ニ用ユ

同十一日十二日、同様

同十三日、朝御灌腸

十五日までいつものようであった。

十六日御大便、硬軟混交一行、第四字抱氏并伊東拝診、

抱氏同道ニテ仏医モッセ初テ拝診、通弁伊東新典医。

16日から大便の硬軟混交があり、抱氏と伊東玄朴が拝診に訪れた。このときフランス医師の「モッセ(通常はマッセ)」も初めて拝診をした。マッセは仏医なので伊東新典医(伊東方成)が同道した。

※フランス人医師マッセ(1836~1877)は、明治3年に来日、ボードウインの後任の大学東校教師となったが、2ヶ月後に退任して、高知藩病院医師や、群馬県富岡製糸場医師として過ごし明治10年日本で死去した。

※伊東新典医は伊東玄朴養子の伊東方成(1831~1898)で、 文久2年 (1862) 、最初の海外留学生としてオランダで眼科を学び、明治元年 (1868) の帰国に際して持ち帰った眼球模型が東京大学総合博物館にあり、 模型の右下角にある記録から1863年にフランスで製作されたもので、 極めて精巧にできている。フランス留学もしたので、フランス語通弁としてついてきたのであろう。

佐賀藩ではこれまでの容態を佐賀まで飛脚便で連絡をした。

16日に江戸詰の犬塚文十郎と藩医の宮田魯斎が見舞いにやってきた。

閏十月二十一日朝御下痢溏便多量一行、御機嫌悪シ、

御薬 粟売剤僂多扭謨十六滴ヲ加

此日御離杯ノ為抱氏并伊東(玄朴)御招キニナル御酒宴アリ。

伊東新典医、(相良)弘庵、(大石)良乙等陪ス

閏10月21日にボードインのお別れの酒宴を行った。

伊東玄朴も招いて、伊東方成新典医、相良弘庵(知安)、大石良乙(佐賀藩医)らが陪席して、酒宴が行われた。

これ以降、ボードウインの治療は見当たらない。

離日の準備をすすめたのであろう。

直正の容態は日増しに悪化していく。

伊東玄朴が診察に訪れるがなかなかよくならない。

こうして、翌明治4年正月をむかえることになる。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年8月6日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。

閏10月になると直正公の病状は、日増しに悪くなって行きます。

閏10月10日 第三字(時)抱氏(ボードウイン)并に伊東氏(伊東玄朴)拝診。

御煎薬、機那皮一オンス半、鹿角一オンス

右水八オンスヲ以テ煎ジ五オンスヲ取リ一日ノ量

御副用 ペプシネ 十五ゲレイン

右熱湯一オンスニテ溶解シ、冷ヲ待テ、希塩酸十滴ヨリ

二十滴マデヲ加へ御食後ニ用ユ

同十一日十二日、同様

同十三日、朝御灌腸

十五日までいつものようであった。

十六日御大便、硬軟混交一行、第四字抱氏并伊東拝診、

抱氏同道ニテ仏医モッセ初テ拝診、通弁伊東新典医。

16日から大便の硬軟混交があり、抱氏と伊東玄朴が拝診に訪れた。このときフランス医師の「モッセ(通常はマッセ)」も初めて拝診をした。マッセは仏医なので伊東新典医(伊東方成)が同道した。

※フランス人医師マッセ(1836~1877)は、明治3年に来日、ボードウインの後任の大学東校教師となったが、2ヶ月後に退任して、高知藩病院医師や、群馬県富岡製糸場医師として過ごし明治10年日本で死去した。

※伊東新典医は伊東玄朴養子の伊東方成(1831~1898)で、 文久2年 (1862) 、最初の海外留学生としてオランダで眼科を学び、明治元年 (1868) の帰国に際して持ち帰った眼球模型が東京大学総合博物館にあり、 模型の右下角にある記録から1863年にフランスで製作されたもので、 極めて精巧にできている。フランス留学もしたので、フランス語通弁としてついてきたのであろう。

佐賀藩ではこれまでの容態を佐賀まで飛脚便で連絡をした。

16日に江戸詰の犬塚文十郎と藩医の宮田魯斎が見舞いにやってきた。

閏十月二十一日朝御下痢溏便多量一行、御機嫌悪シ、

御薬 粟売剤僂多扭謨十六滴ヲ加

此日御離杯ノ為抱氏并伊東(玄朴)御招キニナル御酒宴アリ。

伊東新典医、(相良)弘庵、(大石)良乙等陪ス

閏10月21日にボードインのお別れの酒宴を行った。

伊東玄朴も招いて、伊東方成新典医、相良弘庵(知安)、大石良乙(佐賀藩医)らが陪席して、酒宴が行われた。

これ以降、ボードウインの治療は見当たらない。

離日の準備をすすめたのであろう。

直正の容態は日増しに悪化していく。

伊東玄朴が診察に訪れるがなかなかよくならない。

こうして、翌明治4年正月をむかえることになる。

※本文は、幕末佐賀研究会 会長の青木歳幸氏の2015年8月6日 Facebookから転載しています。今後、青木先生の了承の下、ブログ管理者がランダムにアップして行く予定です。